宋細福

農業部臺灣農試所退休

開會時間:2025年9月30日

開會地點:桃園市大溪區玉豐洋菇場

一、內容

臺灣地區之木屑香菇包栽培,如以一般傳統菇舍而言,均以每年12月至3月間生產較適;依據桃園市新屋地區2021-2025年氣象資料顯示亦然(如附件一);

今為因應新屋地區有機蔬菜業者,希於每年1-2月,改行生產香菇,以因應有機蔬菜經營淡季,及鮮香菇市場旺季之需,而推行本計畫之實施;然而依據氣象資料,每年1-2月間,均會有15度C以下,甚而低達5度C之呈現,不利一般香菇生產之氣候條件在;故需附設增溫設施以因應之。

本香菇栽培試作,為萬全計,當應在政府農業單位,先行在「環控植物生長箱」內,進行該香菇栽培品種「菇包培養期日數」、「原基體催生期日數」,及最適「溫、濕」度、「二氧化碳」含量等等條件,再行落實推廣為妥。

至於附設「增溫設施」之菇舍,當得在新屋地區,先行將現有「有機蔬菜溫室」略加增修而成;以資作為測定藉日光及蒸汽管加溫之實效為主,並行之少量「香菇木屑包」生產測試為輔,而進行推動之。

茲將推行步驟,分項討論議決如下:

參會者:農業部桃園改良場:姜金龍科長、吳信郁分場長(另有他公不克參加)及記錄人員

「貴賓」 賴金河博士

「力青有機蔬菜農場」宋木森董事長及宋和成、宋紹華、宋佳勳,

「玉豐洋菇場」鄭玉豐總經理

「建山香菇菌種場」簡志原總經理

「碧絡角觀光農莊」,余易政董事長、余敘明總經理,

「客家電視台」歷史紀錄節目製作人:鄧慶煜導演

「現場錄影紀錄:宋慧芹

「筆者等」:宋細福、劉秀春

主席姜金龍科長致詞,及介紹貴賓:詳如語音摘錄

二、討論事項:

1,供作之「香菇品種」生態特質資料之建立。

供作栽培香菇品種之菌絲、菇體「生態」;菇包木屑「同化作用」最適時間與溫度;最適「原基體」催生臨界溫、溼度、光線及Co2等條件之資料紀錄,作為推廣栽培之參考依據;本項作業,建請由桃園改良場負責執行之。

議決:同意辦理

2,附設「增溫設施」菇舍之施建

為因應每年1-2月,時有15度C以下,甚而低達5度C之不利一般香菇生產之氣候條件在;乃參考寒帶地區,藉「陽光加溫」或「蒸氣配合鐵管」加溫法以資因應。

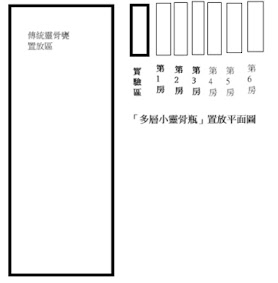

本菇舍「增溫設施」,乃建請「建山香菇菌種場」簡志原總經理,就以他親赴大陸開會,所見山東寒帶地區,藉陽光增溫之簡易設施(如附件二之三-1附圖2),加諸於現有「有機蔬菜溫室」之上;及另加「蒸氣鐵管」加溫法,配合「力青有機蔬菜農場」宋木森董事長之工程人員,與台灣搭建菇舍具深厚經驗之「碧絡角觀光農莊」,余易政董事長,先行將該「有機蔬菜溫室」略加增修使之在1-2月間,能保持15-28度C之範圍;且須注意通風設施及適度光線之基本需求。

本項作業,必須於2025年11月30日前完成。

議決:先行參觀在台中,農業部呂博士發表「水濂溫控式」生產之菇舍、台中新社一般傳統生產經驗35年之王煜翔先生的菇舍,再與今天參觀玉豐洋菇場之「全自動環控菇舍」,作一通盤考量;再行分段實施步驟。

3,試作「香菇木屑包」之供應

本計畫所需之「香菇木屑包」,建請由「建山菌種場」簡志原總經理統籌供應;合計1000包,所需經費由桃園改良場支應之。

不及供應12月中旬處理出菇用之120/10箱,則由「建山菌種場」協商南投生產者,於2025/10/10日前轉提供已長滿90%菌絲之「香菇木屑包」為用;所需運輸車輛則由本作業群組協商派車運回新屋「力青有機蔬菜農場」,存於25度C之室內,行「後熟培養」備用;至2025年12月15日後,再行出菇處理為用。

其他尚有880包,則由「建山菌種場」提供;將本該場本年9月29日首批培養之「香菇木屑包」,於10月15日,待菌絲長達包面深2cm左右,即行分送桃園改良場及340包,「力青有機蔬菜農場」,540包,置於25度C之室內,行「後熟培養」備用。

「後熟培養」至2026/1/30日後,桃園改良場即得從事各項測試作業,行之出菇處理;「力青有機蔬菜農場,則得行之栽培出菇處理。

議決:同意辦理

4,臨時動議:無

5,綜合討論:如詳如語音摘錄

6.貴賓致詞及討論講評:如詳如語音摘錄

7.參觀玉豐洋菇場:參觀洋菇盛產及採收狀況

8.午餐後散會: